Ученый-международник, преподаватель Восточного института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и публицист Андрей Губин выделяет важность сохранения гуманитарных связей с недружественными государствами, несмотря на сокращение числа деловых контактов. Соседние страны никуда не денутся, а правительства имеют свойство меняться.

– Андрей Владимирович, недавно вступил в должность новый старый президент США Дональд Трамп. На ваш взгляд, будет ли расти напряженность у нас под боком, в АТР, обострятся ли проблемы, связанные с Тайванем, Кореями, Японией?

– Не стал бы связывать всю ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе только со сменой президента Соединенных Штатов. Ситуация в АТР и непосредственно у наших границ напряженная. Это понимают и простые люди – из новостей, особенностей торговли, изменения турпотока. Существуют сложности как с нашими поездками, так и с прибытием зарубежных гостей.

Основные моменты, которые требуют внимания, сопровождаются ростом напряженности: обострение в Тайваньском проливе, на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море. Набирает обороты комплексное американо-китайское соперничество, вызванное стремлением Вашингтона укрепить лидерские позиции, не допустить перераспределения как власти, так и богатства в пользу других стран, удержать собственные влияние и позиции.

В этом плане наши заокеанские недруги (а назвать их друзьями не поворачивается язык) в средствах совершенно не гнушаются. Таков взгляд специалиста-международника. Но коллегам и друзьям я говорю, что, скорее всего, на нашей с вами жизни данная ситуация никак не отразится. Повод для беспокойства существует, прежде всего, для практиков, которые вовлечены в данные вопросы: дипломатов, военных, всех, кто отвечает за безопасность и внешнюю политику.

– Зачем другим странам региона, помимо Новой Зеландии и Австралии, которые традиционно связаны с США, наращивание сотрудничества с Америкой? К чему это Японии, которая является фактически оккупированной страной, зачем Республике Корея, у которой, после попыток примирения, вновь обострились отношения с КНДР?

– Вопрос на хорошую дипломную работу. США выстраивают отношения со странами региона, исходя из модели, сложившейся по итогам Второй мировой войны, так называемой ступицы и спиц. В велосипедном колесе в середине стоит втулка (США), от нее отходят спицы к ободу (это система двусторонних договоров в сфере безопасности с региональными союзниками). Такие отношения есть с Австралией, Республикой Корея, Японией, Филиппинами. Особые отношения – с Тайванем, поскольку официально Вашингтон признает единственным правительством Китая пекинское.

Республика Корея, Япония, как, к примеру, ФРГ, и некоторые другие страны обладают ограниченным суверенитетом, поскольку на территории данных стран базируются американские военные. Причем в значительном количестве: в Японии – более 50 тыс., в Южной Корее – более 28 тыс.

В Южной Корее в военное время собственные вооруженные силы не являются самостоятельной единицей, полностью переходя в подчинение американского командования на основании двустороннего соглашения, тогда как в мирное – подчиняются частично.

С японскими Силами самообороны ситуация выглядит иначе, они полностью автономны и, по Конституции, не являются армией. С другой стороны, мы видим, каким вооружением Япония владеет по факту, а военным и политикам хотелось бы еще больше и лучше. У Токио в этом плане весьма показательная история, XX век стал подтверждением аппетитов Страны восходящего солнца, реализации целей и планов военными средствами. И показательно, что долгое время американцы японцев придерживали, но какую позицию займет новая администрация США – вопрос неочевидный.

В первый свой президентский срок Трамп называл азиатских союзников free riders (безбилетниками), прямо говоря о том, что они мало платят. То же самое, кстати, отмечал про европейских и прочих союзников. Так что деловая направленность будет играть определяющую роль. Хорошо это или плохо, сложно сказать, для России все варианты непростые.

Очевидно, что военные потенциалы Японии, Южной Кореи будут только расти. Обострение данного фактора в жизни АТР – очень тревожная тенденция, с ней придется считаться в контексте необходимости защиты интересов национальной безопасности России.

В анализе глобальной политики всегда стоит исходить из предпосылок, а также принципа выгоды. Если кому-то что-то становится крайне выгодным, то столкновение неизбежно, как, например, в случаях с обеими мировыми войнами. Нынешние же очаги напряженности в АТР – тонкие и потенциально опасные моменты, тем более что находятся недалеко от наших границ, а некоторые прямые или косвенные участники обладают ядерным оружием.

С другой стороны, ни китайцам, ни американцам конфликт не нужен. Пока ситуация достаточно контролируема, но гипотетически может использоваться в своих интересах и одной, и второй стороной. Мировая политика так и строится. Есть слабое место – нужно на него надавить для достижения собственных целей. Видя действия Вашингтона, не стоит сомневаться, что он будет использовать все уязвимые места для ослабления переговорных позиций всех оппонентов. В этом никаких сомнений быть не должно. Ситуация на востоке от России непосредственно влияет на происходящее на западе, и наоборот. Внешняя политика и безопасность неразрывны и неделимы. Поэтому США обладают около 1000 военных объектов за рубежом, возможностью быстро развернуть военный контингент, силы и средства авиации и флота. Об этом нужно знать, предупреждать и понимать, как и когда реагировать.

– Есть мнение, что приход к власти Трампа, выдвиженца Республиканской партии, более благоприятен для нашей страны, чем, если бы президентом стал демократ (ка)?

– Мы задавали такой вопрос, будучи студентами, дипломату, вернувшемуся из США. В 2000 г. американцы выбирали между Бушем и Гором. Тогда Андрей Петрович Броварец, теперь уже представитель МИД России во Владивостоке и Посол по особым поручениям, процитировал ответ товарища Сталина на вопрос «Какой уклон хуже, правый или левый?»: «Оба».

Кто пришел к власти, демократы или республиканцы, – внутреннее дело Штатов. Кто есть, с тем и надо сотрудничать. От партий не очень многое зависит, зато играют роль конкретные интересы различных групп. Даже фигура президента – далеко не главная. Сам Трамп прямо говорит о «глубинном государстве», deep state. Ничего не изменилось с того момента, который описал Владимир Ленин более ста лет назад. Мы понимаем, что империалистическая и экспансионистская политика является воплощением воли мирового капитала и в том числе ведется военными средствами.

Стало даже хуже, количество инструментов увеличилось – появились информационные технологии, культурное, так называемое когнитивное, воздействие. Все это существенно усложнило мировую политику и взаимодействие государств.

– Каким вы видите будущее усилий Трампа по разрешению конфликта между Украиной и Россией? Он заявляет о том, что быстро договорится и с Путиным, и с Зеленским…

– Особенность американской политической культуры – шоу. Должно быть интересно и не очень понятно. Если все всё будут знать, то как же людьми управлять? Реальные намерения должны оставаться в тайне до самих переговоров. Все остальное антураж.

Помимо ситуации с Украиной у нас к США масса других вопросов. Один из самых главных – сокращение стратегических наступательных вооружений. Это краеугольный камень международной безопасности с начала 1970-х годов. В 2026 г. Пражский договор истечет, что делать дальше, непонятно. Удастся ли установить новые пороги с американцами? Пока Россия приостановила действие соглашения, но вопрос остается.

– Претензии Трампа на Панамский канал, Гренландию, Канаду, Мексику насколько реалистичны?

– Исключительно проба сил, проверка реакции и обозначение, кто главный. На базах в Гренландии американские военные и так находятся. Поэтому попытка США взять под свой суверенитет остров, как и Мексику с Канадой, вряд ли произойдет. Речь идет только о том, чтобы Вашингтон мог поступать в любое время в собственных интересах безо всякого разрешения. Если вопрос можно решить деньгами – другое дело. Такая риторика выгодна для дальнейших переговоров. Уступить малым странам придется, но говорить о вторжении американских войск в Канаду, конечно, не стоит. Американцы действуют иначе. Например, в Мексике десятилетиями идет гражданская война, подогреваемая США. Такой вот мировой лидер. Чему удивляться, если вспомнить, что вооруженный империализм, приправленный радикальным национализмом, – это не что иное, как фашизм. Мировой капитал интернационален. Действия транснациональных корпораций зачастую выходят за пределы компетенции и возможностей национальных правительств. Но если что, правительства говорят: это не мы, это бизнес.

– С чем вы связываете поддержку Трампом криптовалюты?

– Попытка заработать больше. Помимо физических денег еще и виртуальные. Увести часть экономики из-под контроля государства, закона, сформировать «серую зону».

– Предпринимателям, которые много работали с Японией и Кореей, советуют сейчас переключиться на Индию и Китай. Как это сделать?

– Надо исходить из интересов самого бизнеса. Хотя количество и качество товарооборота с недружественными странами падает, торговля все равно ведется. Не всегда напрямую, но к нам завозятся корейские и японские товары. Мне кажется, что развитие отношений по линии малого и среднего бизнеса, прямого межкопоративного диалога – один из ключей к нормализации отношений и нахождению взаимопонимания. А где-то бизнес сможет повлиять на политиков, которые, наверное, руководствуются фазами Луны или «вашингтонским обкомом», потому как решения не подчиняются никакой логике.

Товарооборот с Японией застыл на уровне 10 млрд долларов, примерно, для наглядности, как с Узбекистаном. С КНР – 240+ млрд, с Индией – около 60 млрд долларов. Цифры, когда они растут, замечательно. Но надо понимать, чем наполнен товарооборот, как он будет выглядеть в долгосрочной перспективе. Что мы продаем, что покупаем, чем рассчитываемся? Что нам делать с юанем и рупией, которые мы получаем за свои в основном сырьевые товары?

Из нынешней ситуации нам пока даже удается получать определенные преимущества. Но что, если она продлится 5–10 лет? Мы же не можем отменить того факта, что Япония и Корея останутся нашими соседями. Правители меняются, история движется, полностью связи не рвутся.

Потому культурные, гуманитарные, деловые контакты по возможности надо сохранять. Это один из наиболее продуктивных путей. Жители Приморья нормально относятся к корейцам и японцам, разделяют обычных людей и их правительства. Многие в АТР не поддерживают антироссийскую направленность. Интересы у обычных людей простые – чтобы жилось лучше, была возможность обеспечить свою семью. А что там думают политики или крупный бизнес, не всегда интересно. Международные отношения – это не только дипломаты и ракеты, но и кино, спортивные соревнования, общение с иностранцами в соцсетях и даже компьютерные игры. Важно влиять на сознание людей, в конце концов, они избиратели и будут поддерживать то или иное правительство.

– Существуют ли возможности для улучшения отношений с недружественными соседями?

– Многое зависит еще и от самих соседей: кого они будут слушать и чьими советами руководствоваться, своими или импортными. Россия свою волю никому не навязывает, но есть страны, которые влияют на поведение других. При предыдущем президенте Южной Кореи развивались межкорейские обмены. Во время посещения КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын сделали совместные фотографии на Священной горе. Сегодня же, при Юн Сок Ёле, мало того, что едва не случился госпереворот в Сеуле, произошло и вовсе беспрецедентное событие. Две страны признали друг друга «отдельными иностранными враждебными государствами». Опасный момент, учитывая, что военный потенциал сторон несравним с уровнем 1953 г. А разница между частями разделенной Кореи стала катастрофической: в менталитете, уровне жизни, восприятии действительности.

– Почему не вышло с реализацией идей трансграничного сотрудничества с КНР?

– Все задумывалось в 1990-е годы, когда законы и реалии на земле были иными. Предпринимателям тогда удалось получить доступ к границе, но затем концепция изменилась.

Сейчас существуют пункты пропуска на границе, но какого-то особого режима трансграничного сотрудничества пока не сложилось. В 1990–2000-е заключались с КНР различные соглашения, но почти все оказались нереализуемыми. Интересы что российского, что китайского бизнеса не во всем совпали с государственными. И приграничная инфраструктура в том виде, в каком существует до сих пор, совсем не соответствует планам и реальным потребностям.

– Сейчас у России неплохо развиваются отношения с Вьетнамом?

– Да, товарооборот с Вьетнамом существенно вырос, 15 млрд долларов, в то время как с Южной Кореей снизился до такого же уровня. Но Вьетнам не существует в вакууме. Всегда надо смотреть на общую картину. Так, отношения Ханоя и Вашингтона повышены в прошлом году до уровня стратегического партнерства.

Стоит отметить, что со всеми странами АСЕАН, кроме Сингапура, у нас дружеские отношения, но торговые связи, кроме Вьетнама, не слишком значительные. С другой стороны, у нас есть огромное пространство для наращивания связей, поиска партнеров. Вот, например, Малайзия вступила в БРИКС.

– Несколько лет назад образовалась аналогичная нынешней ситуация, когда с приезжими из Средней Азии обнаружились проблемы. Предлагалось заместить их рабочей силой из Индии. Реалистично ли это, ведь пока индийцев работает в крае немного?

– Кем кого заместить – вопрос, требующий тщательной проработки. С приезжими из Центральной Азии у нас есть определенная общность, языковая и историческая. Мы к ним привыкли, и они хотят сюда приезжать – по экономическим причинам. С разной степенью успешности адаптируются.

Если говорить о рабочих из Индии, Бангладеш или Филиппин, то нужно понимать, где граждане данных стран будут работать, какие у них гарантии, как работодатель будет выплачивать заработную плату и в каком статусе будут находиться на нашей территории.

В целом Приморью нужна популяризация возможностей для туристов, рабочих, бизнесменов. Всегда спрашиваю иностранных студентов: как вы узнали про ДВФУ? Слышишь в ответ, например, такие варианты: у университета есть сайт на английском языке, в отличие от многих российских вузов. Или: у вас единственных есть программа, направленная на изучение АТР. Кто-то просто из любознательности хотел побывать «на краю света».

Кстати, даже в КНР среди бизнесменов южных и восточных богатых провинций далеко не у всех есть понимание, где находится Владивосток и что здесь можно делать. Смутные весьма представления, хотя отношения с Китаем и развиваются. Стоит учитывать, что в КНР свой независимый Интернет, собственные соцсети и источники. Там и надо вести работу. И нашим ребятам, которые трудятся в бизнесе, с китайскими предпринимателями, зачастую приходится учиться на практике использовать китайскую медиасферу, различные сервисы.

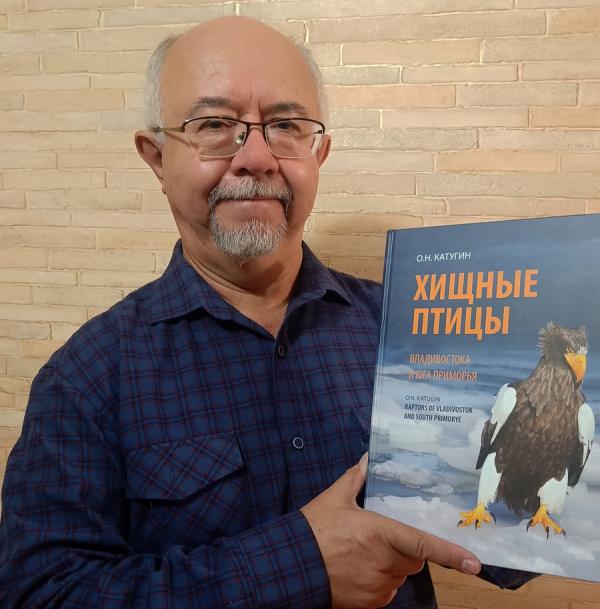

– Почему вы связали свою жизнь с международными отношениями?

– Со школы интересовался мировой историей, военной техникой. Разные государства всегда находятся в состоянии войны или мира либо же ведут переговоры. Хотелось узнать больше, может быть, стать дипломатом. Поступил в ВИМО ДВГУ, где под руководством Михаила Юрьевича Шинковского был создан уникальный коллектив знающих теоретиков и опытных практиков, сложились отношения с МГИМО и местным представительством МИДа. После окончания выезжал на учебу в Москву по политическим наукам, а также связанную с вопросами контроля над вооружениями. Много занимался экспертной, аналитической работой во внешней политике, совмещал с преподаванием.

– Ухудшились ли условия для сотрудничества в области науки с иностранными учеными?

– Международные отношения и безопасность – направления, весьма чувствительные для принятия решений. Считается, что обмениваться мнениями по тем или иным вопросам сейчас не лучшее время. Так это или не так, рассудит история. Считаю, что блокады быть не должно, научные контакты и связи не стоит прерывать. Пускай даже политический диалог сейчас и находится на низком уровне.

Сегодня ученым отправиться на научную конференцию в Республику Корея, Японию, тем более в Соединенные Штаты или в Европу, для свободного взаимного обмена мнениями или же опубликовать за рубежом статью практически невозможно. Притом наши иностранные коллеги, как мне кажется, оказались даже в еще более стесненных условиях. Это касается не только недружественных государств. Мало кто готов делиться своими целями и намерениями во внешней политике и безопасности. Такие сейчас сложные геополитические условия, что никому в мире нельзя доверять.