В середине 1960-х годов остро встал вопрос снабжения растущего Владивостока водой и был поднят вопрос о создании водохранилища, обеспечивающего потребности краевой столицы.

В 1968 г. начались изыскания на реке Артемовке, а потом и зачистка дна будущего водоема. В зону водохранилища попали два села: Новохатуничи и Харитоновка. В 1972 г. они были ликвидированы. Людей расселили по району, дома были разобраны и перевезены в село Многоудобное. Туда же были перенесены и сельские кладбища.

6 октября 1977 г. началось заполнение водохранилища. Сегодня – это крупнейшее водохранилище Приморья площадью в 11 кв. км. Это примерно как три бухты Золотой Рог.

Село Харитоновка полностью ушло под воду, а Новохатуничи, попавшее в охранную зону отчуждения, обезлюдело и сейчас заброшено. Но посещается организованными группами потомков его жителей для приведения в порядок памятников, оставшихся на его территории.

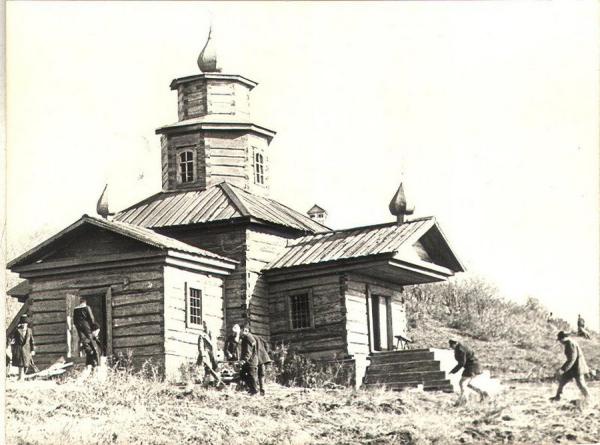

Селение Новохатуничи являлось одним из первых поселений в Приморье. Вот что писал о нем Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей: «Селение Ново-Хотуничи, Цемухинской волости, Ольгинского уезда, основано в 1866 г., в нем состоит душ: мужских 112, женских 141, всего 253. Селение находится в расстоянии от ближайшего города Владивостока – в 90 верстах, ярмарки в селе Ивановка – в 50 верстах, волостного правления в селе Шкотово – в 30 верстах. В селении имеются: Свято-Троицкая церковь, оконченная постройкой в 1909 г. С 1889 г. до 1909 г. была часовня (до сих пор на картах Приморья место расположения этой часовни обозначено как падь Часовенная). Церковь стоит 5000 руб.; постройку выполнили крестьяне, ими же доставлен и строительный материал».

Во времена СССР церковь была закрыта и использовалась под зерносклад, являясь главной архитектурной достопримечательностью поселка. Вот что рассказал о ней член Союза архитекторов РФ, академик Академии архитектурного наследия Марк Гурари, занимавшийся расширением Уссурийского заповедника (куда входит часть земель, не затопленных Новохатуничей):

«Мы с Юрием Дмитриевичем Чугуновым, биологом, позднее основателем и первым директором первого в стране Морского заповедника, и Борисом Степановым, биологом, тогда директором Супутинского (Уссурийского) заповедника, проехали по трассе вдоль реки Майхе (теперь Артемовка), за которой располагалась новая территория заповедника. В селе Ново-Хатуничи, предназначенном к затоплению, увидели деревянный храм, хоть и заброшенный, но очень симпатичный, хороших пропорций, выдержанный в традициях южнорусского церковного строительства. Тут же решили поставить ее на будущей центральной усадьбе, которую я проектировал на реке Комаровке.

Подъехали к директору совхоза. Конечно, одного представительного, как всегда, Юрия Дмитриевича было достаточно, чтобы получить согласие на продажу здания по недорогой цене. Потом, за хозяйственными делами, экспедицией, всякими разборками дело отодвинулось. И вдруг, проезжая снова по долине Майхе, мы увидели, что церкви на месте нет!

Молва сообщила нам удивительные подробности – церковь забрал кинорежиссер Юрий Чулюкин, чтобы вскоре на Шаморе при съемке сражения времен гражданской войны ее сжечь. Наше гражданское чувство защиты культурного наследия усилилось обидой, мы-то храм проморгали… Что делать? Чугунов посоветовал искать во Владивостоке общественные организации.

Вдруг я вспомнил – должно быть Приморское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – ВООПИиК, с этим обществом связан у меня смешной случай. Пять лет назад, только появившись, общество боролось за сохранение Дома Фамусова на Пушкинской площади, рядом со зданием «Известий». Провели конкурс, сторонники сохранения показали в проектах, что можно расширить «Известия», обходя этот памятник культуры. На выставку проектов однажды пришли трое активистов общества, меня попросили рассказать им о конкурсе.

Начал говорить о масштабе старомосковских особняков, о композиции площадей, но полный мужчина меня прервал:

– Да бросьте, молодой человек! Вот я иду по Москве и вижу – Дом Фамусова!

А ведь верно сказал, мы, молодые, часто за профессиональной оценкой забывали культурный и исторический смысл памятника. Да и сказал каким-то знакомым, очень приятным голосом, долго я гадал, где же мы могли быть знакомы. Через пару дней включаю телевизор (еще тогда не выкинул), идет «Двенадцатая ночь», появляется очаровательный сэр Тоби – так это ж мой собеседник – народный артист СССР Михаил Михайлович Яншин…

И вот я проездом во Владивостоке, вспоминаю этот смешной эпизод и спешу по адресу, подсказанному знакомыми архитекторами. Конторка в самом центре, на Ленинской (теперь Светланской), сидят за письменными столами две интеллигентные старушки, стоит парнишка, по-видимому гость. Выслушали, прониклись, записали, будем, говорят, писать обращение к власти предержащим. Вдруг парень говорит мне:

– А пойдемте к председателю Крайисполкома, я знакомый его семьи, расскажете.

Рядом, опять на той же Ленинской, он ведет меня через приемную прямо в кабинет, знакомит. Председатель смотрит хмуро, я «не цивильный», в полевой форме лесника, в сапогах и бороде, ладно, думаю, не на смотрины пришли. Кратко доложил, добавил, что уничтожение такого памятника намечается в тот самый момент, когда по постановлению Правительства все местные географические названия в крае переименовали на русские.

Тогда председатель, слегка уже подзаведенный, кому-то звонит, что-то выясняет и дает команду строго Чулюкина предупредить! Все меня благодарят, я благодарю за такую скорую помощь, парнишку за содействие, и бегом на автобус – в Артем, самолетом в Чугуевку. Уже в полете, на полчаса отрешившись от земных мелочей, продолжал удивляться – проблема спасения памятника, обычно долгая, с проволочками, здесь решилась за десять минут, поистине «случай бог» и… через председателя крайисполкома.

Как слышал, ее складировали и поместили на хранение. Куда и так ли это – увы, не знаю. Думаю, учитывая время ее строительства, особых архитектурных деталей, ее можно и даже нужно собрать заново как важнейший историко-геополитический пример духовного освоения Дальнего Востока – по фото, если найдутся – по чертежам, по аналогам».

Что дальше?

В начале 1970-х годов известный уже по фильму «Девчата» режиссер Юрий Чулюкин решил снять героический фильм «И на Тихом океане…» о Гражданской войне на Дальнем Востоке и приступил к реализации идеи в 1972 г. Для этого прибывшая из Москвы съемочная группа на Санаторной построила целый город.

Начался поиск мест натурной съемки и декораций. Часть съемок проходила на Шаморе – в бухте Устинова. Здесь, по сценарию, находился хутор зажиточного крестьянина Вершинина, который после разграбления и сожжения его хутора японскими интервентами принял решение о восстании и изгнании последних.

Фильм заканчивается теперь уже историческими кадрами военно-морского парада во Владивостоке 1972 г. на фоне памятников героям фильма на его центральной площади.

В фильме часто появляется церковь, находящаяся по сюжету в поселке Вершинина на Шаморе, где идут бои восставших то с белыми, то с японцами. Это и есть церковь из Новохатуничи – Храм Живородящей Троицы, которую специально разобрали, привезли в бухту Устинова и собрали в качестве декорации. Сейчас, судя по спутниковым снимкам, на ее месте находится свалка.

По сюжету церковь является местом сбора местных крестьян и рыбаков, но, по ходу военных действий, оказывается в центре перестрелки и загорается. По кадрам фильма видно, что она дымится и проемы ее окон и вход разрушены и обуглены. Стоящий на ее крыльце крестьянин произносит фразу: «Господи, покарай иноземцев-антихристов»…

Дальнейшая история церкви доподлинно неизвестна. Считается, что церковь все же была потушена, разобрана после съемок и до сих пор хранится где-то в глубинах расположенного по соседству закрытого и заброшенного Защищенного командного пункта тыла Тихоокеанского флота «Скала». Поиски церкви продолжаются до сих пор.

Что еще горело?

Кстати, церковь в Приморье не единственная, которую постигла участь быть сгоревшей после съемок в кино. Деревянная церковь Пресвятой Богородицы в селе Горохолино-Лес Богородчанского района Ивано-Франковской области, в которой снимались ряд сцен фильма «Вий», сгорела дотла 20 февраля 2006 г. Говорили разное, но недавно обнародованный акт гласил: «Огонь возник в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации электросети».

Интересные воспоминания оставила жительница затопленного села Харитоновки Алена Дергунова, смотревшая в киноклубе села этот самый фильм «Вий»:

«Как-то тепло было, уютно в зале. Один из первых фильмов, который я посмотрела, тайком прокравшись в зал, был «Вий». Я была еще мелкой, и меня просто не пустили бы. Думала, умру от страха… Позже мы познакомились с оператором этого фильма Владимиром Пищальниковым. Жили в соседних домах. Они с женой были очень добрыми людьми, много сделали для нашей семьи хорошего. Так он рассказывал, как во время съемок этого фильма много всего странного произошло. Пищальников рассказывал, что у Варлей проблемы со здоровьем начались после съемок. Видимо, эта роль что-то нарушила в ее жизни…».

Видимо, сжигание Свято-Троицкой церкви из Новохатуничей на Шаморе что-то нарушило и в жизни участников съемок «И на Тихом океане…».

Режиссер фильма Юрий Чулюкин бросился в шахту лифта с 10-го этажа в гостинице города Мапуту в Мозамбике, где проходила Неделя советских фильмов. На которую он привез свою картину о событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке «Поговорим, брат».

Актер, игравший главного героя картины большевика Пеклеванова, Анатолий Кузнецов (известный нам как Федор Сухов из «Белого солнца пустыни») покончил с собой, приняв смертельную дозу лекарств в больнице.

Любовь Соколова (игравшая супругу Вершинина) и Майя Булгакова, снимавшиеся в фильме, попали в страшную аварию – машина, на которой их везли на концерт, врезалась в столб. Водитель погиб на месте. Актрисы оказались в реанимации. Любовь Соколову выписали через несколько недель, а Майя Булгакова скончалась спустя несколько дней, не приходя в сознание.

Владимира Басова, игравшего смотрителя станции Тайга, схватил инфаркт, он попал в больницу и долго мог ходить только при помощи палочки.

Простуда, полученная во время съемок актером Виктором Авдюшко, стала основной причиной его последующей болезни и раннего ухода из жизни.

Сам фильм, пожалуй, оставил в истории только фразу диалога между начальником тюрьмы и белым генералом:

– Только большевиков расстреливать или либералов?..

– Всех. Некогда разбираться.

Юрий УФИМЦЕВ